Puissance extérieure et paix sociale

La croissance économique est de plus en plus questionnée comme objectif politique prioritaire (inégalités, bien-être, limites de la planète). Pour autant, cela ne paraît pas réellement entamer le prestige dont jouit cet indicateur dans la sphère publique.

Pourquoi ? Peut-être parce qu’au-delà de l’abondance matérielle, la croissance économique contient également deux promesses politiques majeures : la puissance extérieure et la paix sociale. Voilà ce qu’il faut explorer pour comprendre notre attachement à la croissance … et le questionner !

Plan de l’article

- Limites et impasses de l’indicateur du PIB

- Un attachement toujours très fort à la croissance

- Les deux promesses politiques de la croissance économique

- Les promesses non tenues de notre obsession pour la croissance

- L’intérêt général au-delà de la croissance

- Bibliographie

Photo de Frank Busch prise sur le site Unsplash

Le taux de croissance économique représente probablement l’indicateur économique le plus central de notre débat public, et les gouvernants font de sa maximisation un objectif prioritaire. En marge du sommet du G7 de Biarritz en 2019, Emmanuel Macron lançait : « Nous devons œuvrer pour avoir plus de croissance […] ». La hausse du PIB de 0,9 % au 2ème trimestre 2021 a été saluée par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, comme une « performance exceptionnelle de l’économie française » et un « motif de fierté pour les Français » ; évidemment, selon lui, ce résultat « valide les choix faits par le gouvernement depuis le début de la crise ». À l’inverse, une croissance faible – a fortiori une récession – met l’exécutif sous le feu des critiques.

L’indicateur du PIB (produit intérieur brut) a été élaboré par Simon Kuznets en 1934, sur demande du Congrès américain ; les États-Unis l’ont imposé ensuite sur la scène internationale, notamment à Bretton Woods en 1944 (Laurent, 2019, p. 43 et 46[1]). Cet indicateur sert depuis lors à mesurer la performance d’une économie et à classer les nations les unes par rapport aux autres. De fait, il est devenu naturel de faire de la hausse du PIB un objectif majeur des politiques publiques. L’Union européenne, par exemple, est allée jusqu’à inscrire la croissance dans les traités européens[2]. Au sein de nombreux pays, cet objectif de croissance est d’ailleurs partagé par une bonne partie des acteurs politiques – dirigeants, experts, intellectuels, entrepreneurs, citoyens –, bien au-delà de la position occupée par les uns et les autres sur l’échiquier politique.

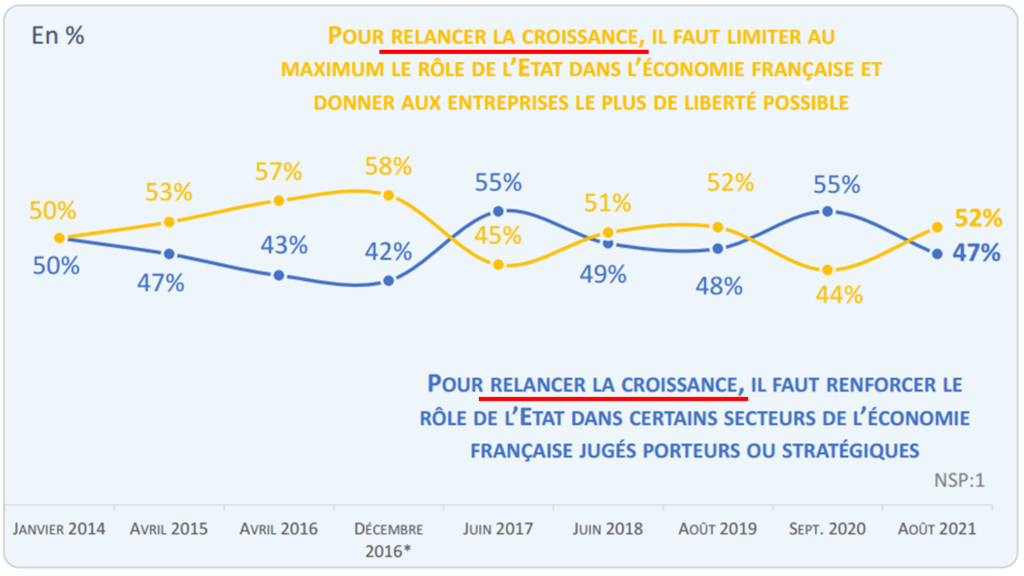

(Ipsos, « Fractures françaises », septembre 2021, p. 77)

En définitive, dans la discussion civique, la croissance du PIB apparaît fréquemment comme une espèce d’approximation de l’intérêt général. Pourtant, de plus en plus de signes montrent qu’il existe aujourd’hui une divergence notable entre, d’un côté, la croissance économique et, de l’autre, ce que l’on appelle l’intérêt général d’un pays.

Avant d’en venir au cœur de mon sujet, je vais rappeler quelques éléments sur le PIB et ses limites dans les deux premières sections. Si vous êtes familiers avec ces problématiques, vous pouvez très bien les passer.

Limites et impasses de l’indicateur du PIB

D’abord, si le PIB a l’immense avantage de la simplicité – tout se résume à une seule mesure disponible pour tous les pays –, le revers de la médaille est que cet indicateur reste nécessairement partiel et partial.

Avec les mesures quantitatives […], on obtient une précision et une simplicité dans l’appréhension de l’objet qui est souvent trompeuse.

Simon Kuznets, 1934[3]

Ainsi, le PIB implique un point de vue particulier sur ce qui est ou non « productif » au sein de la société ; par exemple, il valorise surtout les activités marchandes, laissant des pans entiers de la vie collective dans l’ombre. Le cas le plus connu est la non-prise en compte des tâches domestiques, des tâches qui reposent largement sur les femmes et qui ne donnent pas lieu à des transactions économiques. Notre mesure du PIB nous renseigne donc parfois assez mal sur les lieux de production de valeur. Et notamment sur les conditions de possibilité de notre vie économique. Par exemple, si l’on cessait de gérer le foyer et d’éduquer les enfants, n’est-ce pas toute la société qui finirait par s’écrouler ?

De même, la récente crise sanitaire a rappelé l’écart important qu’il y a parfois – souvent ? – entre l’utilité sociale d’une profession et la part qu’on lui reconnaît dans la création de richesses économiques (voir Maria Mazuccato ou Dominique Méda).

Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd’hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal.

Emmanuel Macron, le 13 avril 2020

Et ceux dont, naguère, vous avez dit qu’ils n’étaient rien, sont maintenant tout, eux qui continuent de vider les poubelles, de taper les produits aux caisses, de livrer des pizzas, de garantir cette vie aussi indispensable que l’intellectuelle, la vie matérielle.

Annie Ernaux, le 30 mars 2020

Ensuite, les résultats de la croissance économique sont parfois décevants en termes de bien-être, d’éducation ou de santé[4]. Bien sûr, un minimum de confort matériel – un minimum qui varie en fonction des lieux et des temps – semble indispensable pour mener une existence digne et épanouissante. Cependant, à partir d’un certain niveau de richesse, il arrive que les bénéfices se réduisent considérablement, voire disparaissent.

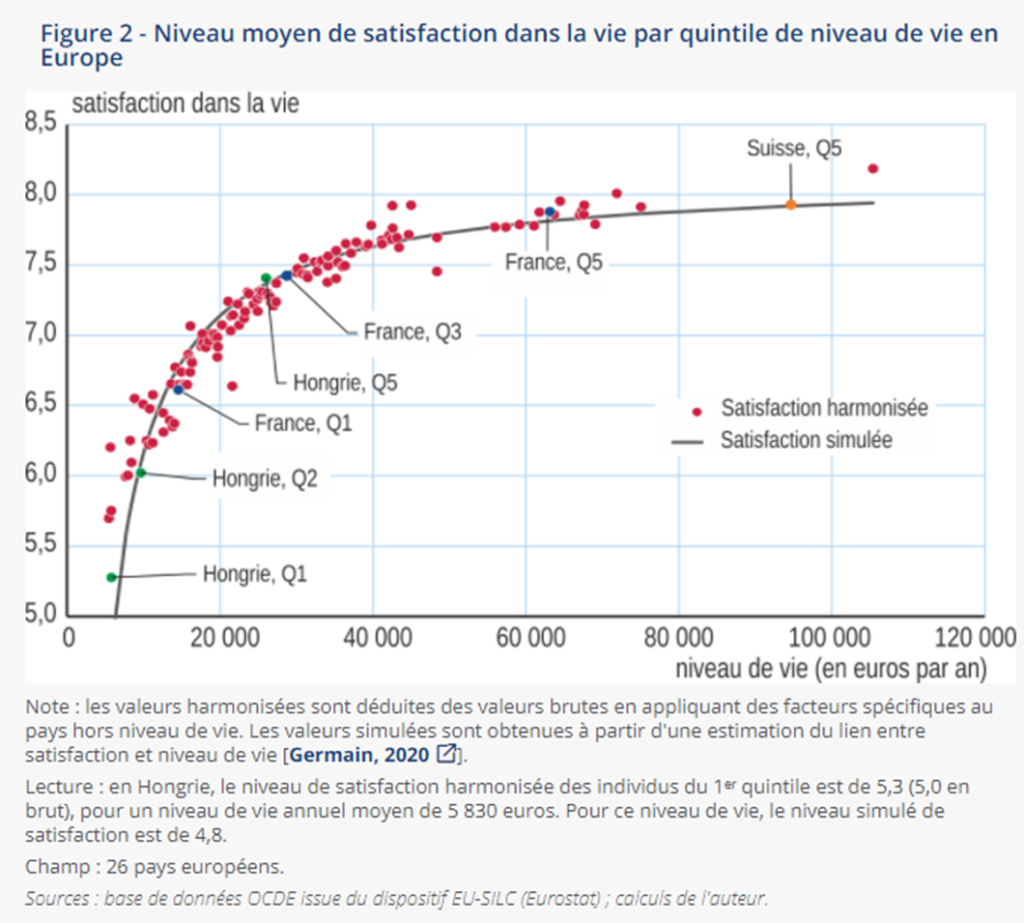

Par exemple, l’INSEE montre que si la satisfaction dans la vie en Europe dépend largement des revenus dans la première moitié de la distribution, la corrélation est beaucoup moins forte au-delà, à partir de 25 000 ou 30 000 euros de niveau de vie. En Amérique, l’espérance de vie a plafonné entre 2012 et 2019, alors que, sur la même période, le PIB a crû de 21 %[5].

De manière analogue, à partir d’un certain niveau, le surplus de consommation d’énergie ne se traduit plus par de meilleurs résultats en termes de santé et d’éducation. Ainsi, un Américain consomme environ deux fois plus d’énergie qu’un Japonais, qu’un Français ou qu’un Allemand, mais les indices de développement humain (IDH) sont à peu près les mêmes dans les quatre pays (Smil, 2018, figure 6.20).

(INSEE, octobre 2020)

Enfin, il faut intégrer la notion de « soutenabilité » : la croissance économique de court terme peut tout à fait menacer notre bien-être futur[6]. Cette question de la temporalité a pris une nouvelle urgence avec les enjeux climatiques et environnementaux, car l’augmentation de la production (et de la consommation) nous place de plus en plus en porte-à-faux avec les limites de la planète.

Bien sûr, la croissance économique n’implique pas forcément des productions matérielles ; mais il reste que, à l’échelle globale, on a observé, dans les dernières décennies, une plus grande consommation d’hydrocarbures, de minerais, de sols, de faune, de flore, etc. Après trois décennies de baisse, l’« intensité matière » d’un dollar de PIB a même crû entre 2000 et 2015, passant de 1,32 kg à 1,48 kg (de biomasse, de métaux, de minerais non métalliques et de combustibles fossiles). Récemment, l’Agence européenne pour l’environnement a carrément invité les Européens à réfléchir à un modèle de développement qui ne repose plus sur la croissance économique…

Pour une collectivité, il peut donc y avoir un hiatus entre croissance du PIB et intérêt général.

Un attachement toujours très fort à la croissance

Les bouleversements écologiques ont conféré une nouvelle actualité à la critique de la place qu’occupe le PIB dans notre vie politique. Néanmoins, jusqu’ici, cette critique n’a pas réellement changé la teneur de la discussion publique.

Début 2008, Nicolas Sarkozy lançait la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, chargée d’identifier les limites du PIB et de proposer de nouveaux indicateurs de richesse. Mais six mois plus tôt, le Président n’avait-il pas lui-même demandé à Jacques Attali de présider une Commission pour la libération de la croissance française ? La « loi Macron » de 2015, sous François Hollande, s’intitulait « Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » ; la loi PACTE de 2019 est l’acronyme de « Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises ». Au niveau européen, le « Green Deal » a été présenté par la Commission en 2019 comme « une nouvelle stratégie de croissance ». Dans l’imaginaire des gouvernants, la croissance économique reste un paradigme central.

Bien entendu, des indicateurs alternatifs au PIB sont apparus. L’INSEE propose par exemple des « indicateurs de richesse nationale », afin d’enrichir le tableau de la situation socio-économique de la France. On y trouve le taux d’emploi, les dépenses de recherche, le poids de la dette publique, l’espérance de vie en bonne santé, la satisfaction dans la vie (qui permet de calculer un « PIB ressenti »), les inégalités de revenus, le niveau de pauvreté, les sorties précoces du système scolaire, les émissions de gaz à effet de serre et le taux d’artificialisation des sols. Cependant, force est de constater que cette batterie d’indicateurs reste assez marginale dans le débat public et n’a pas connu beaucoup plus de succès que les propositions de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi[7].

L’attachement collectif à la croissance du PIB se mesure également dans la vigueur des attaques contre tout ce qui se rapporte à la « décroissance ». Malgré les travaux de vulgarisation visant à montrer que la décroissance est tout autre chose qu’une volonté de réduire le PIB (voir par exemple Bon Pote), malgré les efforts de personnages politiques de premier plan pour mettre la notion à l’ordre du jour de l’agenda politique (notamment Delphine Batho lors de la primaire des écologistes), l’idée de décroissance continue d’être assimilée à la récession, ce qui en fait un repoussoir absolu pour une large partie des leaders d’opinion. Emmanuel Macron, lui-même, ne dénonce-t-il pas les « catastrophistes » qui désireraient détruire l’emploi ou les décroissants qui aimeraient revenir à la « lampe à huile » ?

Comment expliquer cette forte réticence ? Pourquoi un tel attachement à la croissance économique, en dépit de tous ses défauts ? Les raisons sont multiples.

Il y a évidemment les routines administratives et le fait que la classe dirigeante ait été formée à une époque où le PIB allait quasiment de soi. Il y a une certaine sous-estimation des périls environnementaux et de l’impact qu’ils auront pour le pays. Il y a le fonctionnement de notre système économique qui réclame de la croissance, car l’endettement est gagé sur l’augmentation des richesses produites[8]. Enfin, la remise en cause de l’indicateur du PIB menace directement de nombreux intérêts établis, ce qui fédère de solides oppositions, surtout parmi celles et ceux qui bénéficient le plus du fonctionnement actuel de notre système capitaliste.

Ces sujets ont été maintes fois traités, et souvent bien traités. Toutefois, ces résistances ne doivent pas nous faire manquer une autre réalité tout aussi essentielle, une réalité qui ne me paraît pas assez souvent discutée : notre attachement collectif à la croissance repose également sur de bonnes raisons. Des raisons qu’il s’agit donc de prendre au sérieux.

Les deux promesses politiques de la croissance économique

La notion de PIB est principalement envisagée sous l’angle économique dans la conversation civique : sa définition se trouve dans les manuels d’économies, ce sont les économistes qui calculent les taux de croissance, et ce sont encore eux qui s’interrogent sur les normes utilisées pour faire ces calculs.

Cela est tout à fait légitime. Cependant, au-delà de ces enjeux proprement économiques, il importe de comprendre que la croissance du PIB répond aussi à des enjeux proprement politiques. Des enjeux qui dépassent d’ailleurs largement les problématiques spécifiques aux économies de marché de type capitaliste.

Pour dire les choses rapidement : la croissance économique paraît en mesure d’apporter une réponse à deux des plus grands maux rencontrés par les collectivités humaines. Lesquels ? L’invasion extérieure et la guerre civile.

Cela vaut la peine de se répéter. Si la croissance économique connaît un tel succès, si nous avons aujourd’hui tant de mal à envisager de nous en passer, c’est en bonne partie parce qu’elle promet à la cité deux choses qui, au moins depuis l’Antiquité, ont presque toujours paru hautement nécessaires et hautement désirables : la puissance extérieure et la paix sociale.

Croissance et puissance extérieure

Les philosophes politiques anciens voyaient très bien que la cité n’était capable de se gouverner elle-même – et de bien se gouverner – qu’à condition de disposer de suffisamment de puissance vis-à-vis de l’extérieur, au moins pour se défendre. Sans force, toute collectivité reste à la merci des autres. Cependant, il revient probablement à Machiavel, au début du XVIe siècle, d’avoir fait de cette nécessité la plus importante des préoccupations politiques. Puisque les choses humaines sont perpétuellement en mouvement, il s’agit de prendre les devants et de conquérir, sous peine d’être soi-même conquis (Machiavel, 2004, p. 332).

Mais qu’est-ce qui confère cette puissance de conquérir et de ne pas être conquis ? Longtemps, les écrivains politiques ont donné une place singulière aux vertus guerrières ; le courage et l’entraînement semblait faire beaucoup plus que l’accumulation des richesses et des territoires. Selon l’imaginaire traditionnel, les peuples riches finissent par s’amollir dans le confort, tandis que les peuples aux mœurs rudes et frugales conservent leur bravoure. Machiavel fait encore écho à de telles conceptions quand il affirme, contre son siècle, que l’argent n’est pas le nerf de la guerre (Machiavel, 2004, p. 294).

Toutefois, dès son époque, le développement du commerce et la maîtrise de la poudre changeaient beaucoup la donne : l’artillerie, la marine de guerre et les fortifications, entre autres, demandaient d’importantes connaissances technologiques et de très gros investissements. La richesse devenait alors un facteur clé du succès.

Ainsi, une petite nation commerçante comme la Hollande devenait capable de tenir tête au Royaume de France, grâce à la mobilisation de grandes ressources. Vers 1710, les Provinces-Unies, par une habile combinaison d’impôts et d’emprunts publics, levaient autant d’argent que son puissant voisin, malgré une population dix fois moindre (Voogdt, 2003, p. 103). En quelques siècles, le commerce, la finance et le progrès technique – mais aussi la conquête, la colonisation et l’exploitation – ont complètement bouleversé les hiérarchies internationales.

Dans une guerre moderne le fort coût des armes à feu donne un avantage évident à la nation qui peut le mieux le couvrir, et par conséquent à une nation opulente et policée sur une nation pauvre et barbare.

Adam Smith, 1776 (1995, p. 808)[9].

Les évolutions des deux derniers siècles ont évidemment confirmé cette tendance. La guerre moderne mobilise un matériel de plus en plus sophistiqué, et les pays qui désirent accéder à une certaine indépendance militaire doivent investir énormément de richesses : recherche et développement de pointe, formation d’ingénieurs, tissu industriel spécialisé, etc. Voilà pourquoi la puissance internationale d’un pays paraît assez fortement corrélée à son poids économique (Battistella, 2011, p. 45). « Un PIB élevé signale une capacité d’influence économique en temps de paix et de mobilisation militaro-industrielle en temps de guerre » (Pottier, 2018, p. 149). Quand les journalistes parlent de la France comme 5ème ou 6ème « puissance mondiale », il s’agit en général du rang auquel est classé son PIB.

[…] les performances économiques, à notre époque, sont devenues un des indicateurs les plus sûrs de la virtù d’un peuple, de sa capacité d’action commune.

Raymond Aron (1983, p. 675).

La croissance n’est pas ici simple affaire de confort matériel. Elle nous assure – ou du moins semble nous assurer – des marges de manœuvre sur la scène internationale. Sans de tels moyens, une nation aura toujours du mal à rester indépendante et à se gouverner elle-même.

Croissance et paix sociale

Le rapport de force extérieur – qui peut aller de simples pressions commerciales à l’invasion militaire, en passant par le rachat d’entreprises ou l’ingérence politique – constitue un danger sérieux pour toute collectivité. Mais n’en va-t-il pas de même du rapport de force intérieur ?

Dans la cité, il existe des clivages entre groupes sociaux, notamment un clivage entre le petit nombre et le grand nombre ou, dans un langage plus contemporain, un clivage entre les classes supérieures et les classes populaires. Ces divisions stimulent la vie politique et sont indispensables à la vigueur du régime républicain. Pourtant, lorsqu’ils s’exacerbent, les clivages peuvent mener à la révolution et à la guerre civile.

Sur quoi porte ordinairement le conflit entre petit nombre et grand nombre ? Sur le partage des biens communs : richesses, honneurs et pouvoir.

Si la question de la justice occupe en règle générale une place de premier plan dans la réflexion des philosophes politiques, c’est en partie parce que les groupes sociaux qui se sentent injustement traités risquent toujours de prendre les armes contre le régime, parfois avec l’aide de puissances étrangères. Derrière les enjeux de répartition plane la menace des luttes fratricides.

Lorsque des biens sont répartis entre groupes sociaux, ce qui est donné aux uns ne peut être donné aux autres ; il y a nécessairement des gagnants et des perdants, d’où les dissensions. Eh bien ! la croissance économique semble capable – ou a semblé capable – de briser cette dure nécessité. En effet, la croissance permet (au moins en théorie) d’enrichir les uns sans appauvrir les autres.

Grâce à la création continue de nouvelles richesses, c’est-à-dire, selon la métaphore consacrée, grâce à l’augmentation de la taille du « gâteau », la répartition devient moins douloureuse. Cette expérience a été centrale pour les libéraux, bien avant que l’on parle de PIB ; elle a d’ailleurs fait naître de grands espoirs, avec, à la clé, une nouvelle injonction politique : plutôt que de nous disputer autour de la répartition du gâteau, tâchons collectivement de le faire croître.

Prenons la mesure de la chose. L’augmentation de la richesse produite dans le pays a commencé à devenir sensible en France à partir du XIXe siècle : alors que la croissance du PIB par habitant était en moyenne de 0,1 % par an entre 1700 et 1788 (et nulle dans les trois décennies suivantes), la croissance annuelle moyenne par habitant montait à 1,2 % entre 1820 et 1913 (données du Maddison Project Database)[10]. Quant à l’époque la plus faste, elle a pris dans notre pays le nom de Trente Glorieuses. Ainsi, de 1946 à 1973, le PIB par habitant augmentait de 4,6 % par an[11]. Une telle croissance annuelle, c’est le doublement du niveau de vie de chaque personne tous les 15-16 ans ! Peut-être de quoi se satisfaire plus aisément du régime en place…

Bien sûr, la croissance n’entraîne pas automatiquement l’augmentation des salaires. En France, il a fallu de nombreux mouvements sociaux (dans la fonction publique en 1953, sur les chantiers navals de Saint-Nazaire en 1955, dans les mines en 1963 et dans toute la France en 1968) pour que les inégalités reculent (Zancarini-Fournel et Delacroix, 2014, p. 101-103). Cependant, il n’en reste pas moins vrai qu’il devient plus facile de concilier les revendications des uns et des autres quand le « gâteau » s’agrandit.

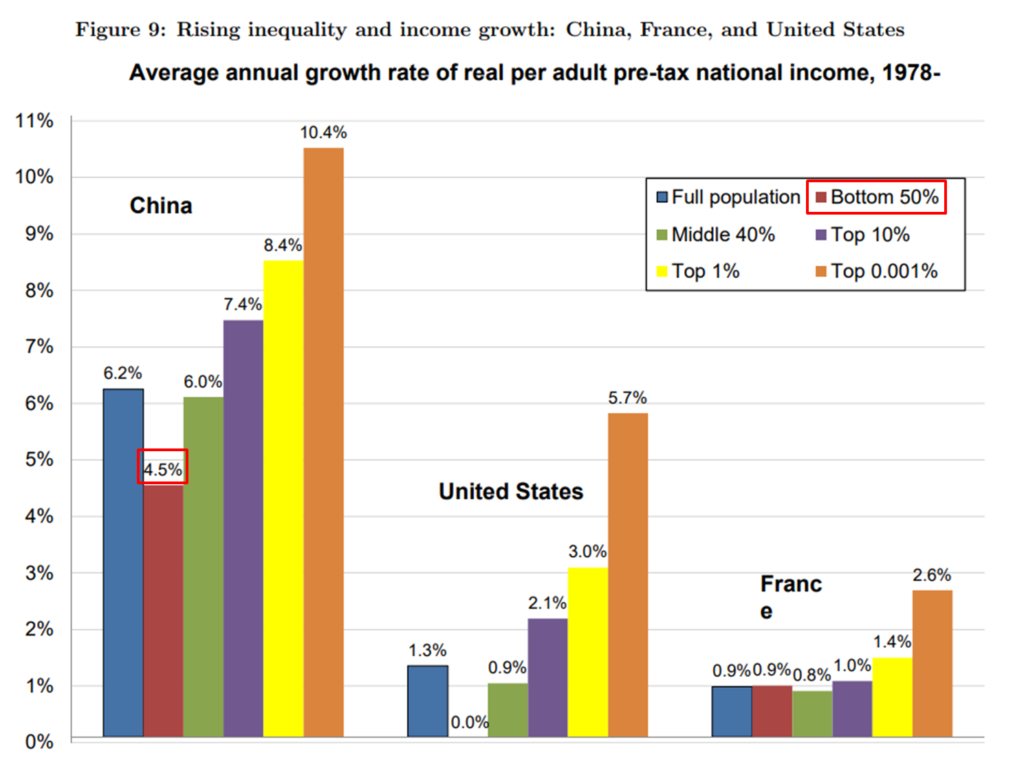

N’est-ce pas d’ailleurs ce qui peut expliquer pourquoi, en Chine, la population accepte (au moins jusqu’ici) la rapide hausse des inégalités ? Même la moitié la plus pauvre de la population a connu une hausse annuelle du salaire réel par adulte de 4,5 % entre 1978 et 2015, soit une multiplication par 5 en moins de 40 ans !

(Thomas Piketty, Li Yang, Gabriel Zucman, 07/10/2018, p. 37)

L’élévation du niveau de PIB promet – ou a promis – rien de moins qu’une certaine atténuation des conflits sociaux. (Notons tout de même un point qui devrait modérer l’enthousiasme de certains libéraux : si la richesse peut augmenter dans l’absolu, ce n’est pas vraiment le cas des biens relatifs comme les honneurs et le pouvoir. Pour ces biens, il est surtout question de classements et de hiérarchies. Ainsi, multiplication des richesses ou pas, la répartition demeure généralement conflictuelle, ce qui aide à comprendre pourquoi le sujet des inégalités n’a pas du tout disparu, en dépit de l’abondance matérielle au milieu de laquelle nous vivons.)

En résumé, les deux grandes promesses politiques de la croissance économique pour une nation sont la puissance vis-à-vis du reste du monde, au moins pour se défendre, et la paix à l’intérieur. Reconnaissons qu’il y a de bonnes raisons d’y être attaché !

Les promesses non tenues de notre obsession pour la croissance

Pour la collectivité, le taux de croissance peut donc représenter un moyen d’atteindre des buts éminemment désirables[12].

Malheureusement, le moyen s’est peu à peu transformé lui-même en finalité, comme si maximiser des taux de croissance devenait un objectif central pour le pays. Voici comment Emmanuel Macron présente à ses proches le nouveau plan d’investissement « France 2030 » : « Je veux qu’on ait à horizon 2030 une ambition à 12 ou 13 % de croissance ». Or, il s’agit bel et bien d’un indicateur, pas d’une fin collective. D’autant plus qu’il paraît assez douteux que cet indicateur soit vraiment à même d’indiquer l’intérêt général du pays.

Nous vivons depuis trois générations sous la protection des États-Unis ; cela fait deux générations que nous avons oublié le spectre de la guerre civile ; il y a une trentaine d’années, les élites françaises imaginaient même vivre le triomphe définitif de la démocratie libérale grâce à un mouvement inéluctable de mondialisation. Évidemment, tout cela nous a fait un peu perdre de vue les raisons politiques de notre attachement à la croissance ; et, surtout, cela nous a empêché de voir que, dans le cas de la France, la croissance n’est plus vraiment à la hauteur de ses promesses.

Indépendance et résilience

Certes, notre pays a connu des décennies relativement paisibles, comme la plupart des pays européens ; pour autant, nous aurions tort de calquer l’avenir sur le passé.

Au vrai, nous entrons dans une période de forte incertitude. La Chine de Xi Jinping ne paraît pas du tout aspirer à devenir une démocratie libérale sur le modèle européen, pas plus que la Russie de Vladimir Poutine ou la Turquie de Recep Tayyip Erdoğan ; l’Inde, le grand espoir des libéraux occidentaux, a amorcé un tournant nationaliste sous Narendra Modi. Quant aux États-Unis, sans doute ne sont-ils pas aussi fiables que nous l’aurions souhaité : ils font face à leurs propres difficultés intérieures, et l’Asie les préoccupe désormais beaucoup plus que l’Europe.

Dans ce contexte, beaucoup de facteurs d’instabilité se dessinent : conflits commerciaux, menaces sur les approvisionnements, terrorisme, ingérence étrangère dans les élections, fortes inégalités internationales. En parallèle, le niveau des émissions de gaz à effet de serre augmente la probabilité d’occurrence d’événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, montée des eaux), ce qui laisse présager de nouvelles difficultés géopolitiques à moyen terme : diminution des rendements agricoles, tension autour des ressources naturelles, flux migratoires importants, et ainsi de suite.

Est-ce que la recherche de la croissance économique à tout prix nous prépare à affronter ces dangers ? Cela est très discutable.

D’abord, dans le cas de la France, la croissance du PIB n’a pas empêché un certain déclassement du pays, du fait d’un sous-investissement public dans des domaines essentiels au rayonnement national. Par exemple, les crédits publics consacrés à la recherche en santé ont diminué de 28 % entre 2011 et 2018 (contre une augmentation de 11 % en Allemagne et de 16 % au Royaume-Uni), et les dépenses consacrées à chaque étudiant à l’université ont perdu près de 1 000 euros entre 2010 et 2018.

Ensuite, la performance économique n’est pas toujours gage de solidité ou de résilience. Cela est particulièrement vrai à l’échelle de l’Europe : l’insistance sur la croissance (jusqu’à l’inscrire dans les traités) se fait au détriment d’une réflexion approfondie sur la vulnérabilité de nos sociétés.

Ainsi, contrairement à la Chine – et, dans une moindre mesure, à la Russie –, l’Union européenne n’a pas eu la volonté de développer d’alternative aux géants américains du numérique ; les semi-conducteurs sont aujourd’hui au cœur de toute l’industrie, mais les Européens ont accepté que les composants soient fabriqués en Asie et que l’essentiel de la chaîne de valeur se situe aux États-Unis (Hyppolite, 2020, p. 35) ; l’Union européenne dépend de la Russie pour 27 % de ses importations de pétrole, 41 % de ses importations de gaz et 47 % de ses importations de charbon (données 2019).

En matière de vulnérabilité, le PIB est un assez mauvais indicateur. Certes, les services à haute valeur ajoutée (finance, assurance, conseil, etc.) contribuent souvent plus fortement au PIB que l’industrie de base, mais la désindustrialisation rend notre pays extrêmement dépendant de ses partenaires commerciaux. À l’échelle de l’Union européenne, les importations d’énergie ne représentent que 2 % du PIB (§6.4.1.4, figure 13) ; cependant, une rupture d’approvisionnement ne conduirait pas à une baisse de l’activité économique de 2 points, il s’agirait plutôt de l’effondrement de tous les États d’Europe !

Bref, l’Union européenne est très dépendante de l’extérieur. Elle est tout particulièrement à la merci de la Russie pour son approvisionnement énergétique : entre mars et septembre 2021 le prix du gaz a quadruplé, avec de fortes conséquences pour les ménages, et les parlementaires européens soupçonnent Gazprom de manipuler le marché. Et pourtant, malgré ces vulnérabilités, l’Union européenne se préoccupe beaucoup moins de sa défense et de la sécurité de ses approvisionnements que les grandes puissances.

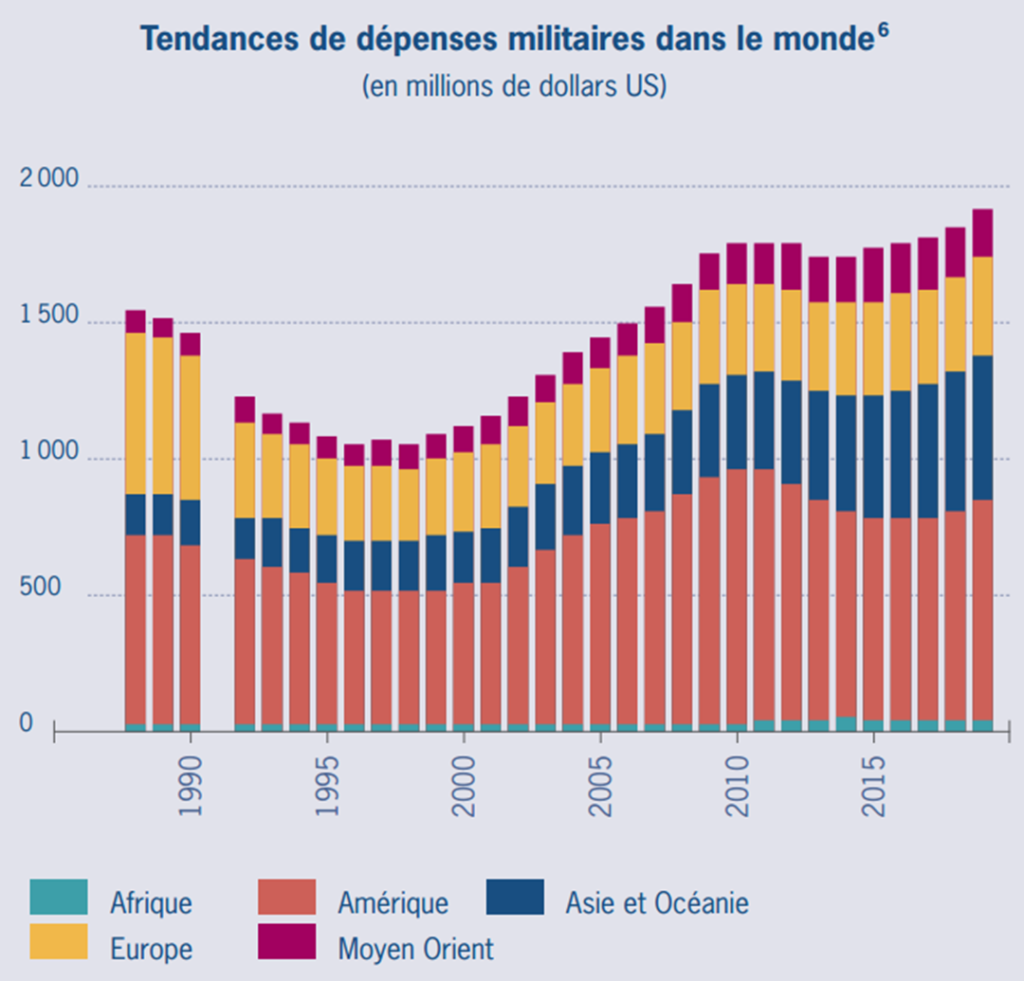

Le cas de la défense est emblématique : au nom des « dividendes de la paix », les principaux pays européens ont réduit depuis les années 1990 la part de la richesse nationale allouée aux armées, ce qui se traduit par une dépendance militaire – et donc politique – de plus en plus forte vis-à-vis des États-Unis. En 2019, d’après le SIPRI, la France consacrait 1,9 % de son PIB à la défense, le Royaume-Uni 1,7 %, l’Italie 1,4 % et l’Allemagne 1,3 %, contre 3,4 % pour les États-Unis (et 3,9 % pour la Russie). Il y a vingt ans, en 1999, l’Europe à 27 dépensait 207 milliards de dollars dans le domaine militaire (divisés en 27 budgets), contre 40 milliards pour la Chine et 449 milliards pour les États-Unis ; en 2019, l’écart s’était beaucoup creusé : 229 milliards pour l’Europe à 27, 266 milliards pour la Chine et 719 milliards pour les États-Unis.

(Institut Montaigne, février 2021, p. 20 [source du graphique : SIPRI])

Quand on additionne les PIB nationaux, l’Union européenne se classe légèrement derrière les États-Unis, au même niveau que la Chine. Pour autant, est-ce qu’un tel niveau de PIB fait d’elle un acteur de premier plan ? Probablement dans les domaines économiques et réglementaires. Mais cela ne suffit pas obtenir le statut de véritable puissance internationale, tant s’en faut.

Même sur le continent européen, l’Union européenne a du mal à s’imposer. Il y a huit ans, Edward Snowden révélait l’ampleur de la surveillance de masse de la NSA, mais ses demandes d’asile en Europe sont restées lettre morte, par peur des représailles américaines. Avec un PIB à 28 de 16 500 milliards de dollars (FMI en 2014), l’Union européenne n’a pas réussi à empêcher l’annexion de la Crimée par la Russie, un pays dont le PIB s’élevait à 2 000 milliards de dollars à l’époque… Certes, de nos jours, la puissance d’un pays repose en partie sur son niveau de PIB, mais cela paraît très loin de suffire.

La puissance n’est pas une fin en soi, et il ne s’agit pas pour l’Europe de se lancer par mimétisme dans la course aux armements qui prend forme sous nos yeux. En revanche, il s’agit de se rendre capable de se gouverner de manière indépendante et de faire entendre une autre voix sur la scène internationale, par exemple pour empêcher que la rivalité entre les États-Unis et la Chine ne dégénère en conflit mondial. Et c’est là qu’il apparaît primordial de ne pas prendre le PIB pour un équivalent de la puissance.

En définitive, nous accordons sans doute une trop grande attention à la croissance économique, alors que ce n’est probablement pas cela qui va nous permettre d’affronter les défis à venir.

Cohésion sociale et répartition

Un deuxième phénomène doit nous alerter sur les limites de notre confiance dans la croissance : le retour au premier plan des conflits sociaux. La question des inégalités occupe de nouveau une place importante dans le débat public et la révolte des Gilets jaunes a aussi été une révolte de classe.

Pourquoi cette situation ? Parce que la croissance faiblit et parce que les inégalités augmentent.

Qu’on le regrette ou non, la croissance des Trente Glorieuses ne deviendra jamais la norme ! Les économistes nous expliquent que la France est passée d’une « économie de rattrapage » à une « économie d’innovation », ce qui se traduit nécessairement par une croissance plus faible (Piketty, 2013, p. 158 ; Aghion, Cette et Cohen, 2015, p. 51) ; de leur côté, les scientifiques nous montrent que notre empreinte matérielle est trop forte et qu’il va falloir tâcher de la réduire, ce qui aura potentiellement un impact négatif sur le taux de croissance du PIB.

Autrement dit : on ne peut plus se reposer sur une croissance annuelle de 4 %, 5 % ou 6 % pour assurer la paix sociale. Quant à la stimulation de la croissance par le recours au crédit, nous en connaissons les limites [13] : l’endettement public de la France, notamment, est passé de 15 % du PIB en 1974 à 116 % en 2020, ce qui réduit nos marges de manœuvre budgétaires et augmente notre dépendance au système financier international, sans qu’il y ait en parallèle, du fait des choix politiques, de réels bénéfices pour les investissements de long terme dans l’éducation, les services publics, l’innovation, la justice ou la défense.

À côté de cela, la croissance n’est pas une garantie contre l’explosion des inégalités. Le cas le plus spectaculaire se trouve évidemment outre-Atlantique. D’après Thomas Piketty, Li Yang et Gabriel Zucman (2018, voir graphique plus haut), le revenu national américain réel a crû de 59 % aux États-Unis entre 1978 et 2015, mais avec des écarts très importants : -1 % pour le revenu (avant redistribution) par adulte dans la moitié de la population la plus pauvre contre +115 % pour les 10 % les plus riches. On s’en est aperçu lors des dernières campagnes électorales, une tel niveau d’inégalité dans le partage des bénéfices crée des tensions sociales.

En France, les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes, mais les orientations politiques des dernières décennies ont quand même eu un coût social non négligeable, ne serait-ce qu’en raison de la fin du plein-emploi.

Au nom de la stimulation de la croissance, les gouvernants ont demandé à la population de gros efforts d’adaptation à la mondialisation. En l’occurrence, ce sont principalement les classes populaires qui ont porté la charge de l’ajustement : aujourd’hui la précarité et le chômage touchent principalement les ouvriers et les employés. La crise de 2008 a particulièrement aggravé la situation matérielle des plus démunis : -3 % de niveau de vie après redistribution pour le premier décile entre 2008 et 2018 (INSEE), avec, en parallèle, la hausse des dépenses contraintes, notamment le transport et le logement (pour ce dernier : +1,7 point dans le budget des ménages sur la période[14]).

Telle est la difficulté. Des sacrifices ont été demandés, au nom de la dérégulation, de la libéralisation, etc. Or, en même temps, la croissance n’est plus suffisamment forte pour faire oublier l’inégale distribution des pertes et des gains. Entre 1974 et 2008, le PIB par habitant n’augmentait plus en moyenne que de 1,7 % par an, et même de seulement 0,5 % entre 2008 et 2018[15]. À ce rythme, il faut presque un siècle et demi pour qu’il y ait un doublement du niveau de vie !

Le décalage est d’autant plus douloureux que la population, en parallèle, doit faire face à l’élévation continue des habitudes de consommation : développement de nouveaux produits, publicité, comparaison entre pays riches, etc. Par exemple, entre 1990 et 2018, les dépenses des ménages consacrées à l’économie de l’information (audiovisuel, équipements numériques, etc.) a crû dix fois plus vite que l’ensemble des dépenses de consommation, ce qui pèse sur des budgets déjà serrés.

Dans ces conditions, il devient possible de comprendre pourquoi, au milieu de notre abondance matérielle, la part des gens qui déclarent se restreindre pour l’alimentation a triplé en l’espace de 40 ans (1979-2019), et la part des personnes qui limitent leurs soins médicaux a été multipliée par sept (INSEE, 2019, p. 89) !

Au final, tout cela alimente les frustrations, et parfois la colère contre le système politique. Les réformes défendues au nom de la croissance économique sont devenues assez impopulaires en France, qu’il s’agisse d’ouverture à la mondialisation (sondage p. 34), de compétitivité (sondage p. 75) ou de possibilité de ruissellement. Le « miracle » de la croissance n’opère plus guère.

En 1907, le travailliste britannique Philip Snowden écrivait : « Le petit nombre ne peut pas être riche sans appauvrir le grand nombre » (Rosanvallon, 2011, p. 233). On pourrait ajouter : « Le grand nombre ne peut obtenir plus d’égalité qu’au détriment du petit nombre ».

Bien sûr, grâce à la forte croissance de l’après-guerre et à un contexte politique plutôt favorable aux classes populaires, on a eu la démonstration que cette phrase n’était pas forcément vraie, même d’un point de vue relatif : les différentes classes sociales se sont enrichies et les inégalités ont diminué. Voilà ce qui a d’ailleurs persuadé nombre de bons esprits que l’essentiel résidait désormais dans la taille du gâteau à partager. Néanmoins, le contexte politique présent suggère plutôt que nous n’avons eu affaire qu’à une parenthèse. Cette parenthèse se referme et la proposition de Philip Snowden risque de retrouver peu à peu son actualité.

Si ceux d’en haut peuvent accumuler des richesses sans aucune limite, il est évident que cela ne peut se faire qu’au détriment de ceux d’en bas […].

François Boulo (2019, p. 13-14).

Puisque le « gâteau » ne doublera plus tous les 15 ou 20 ans, puisque le partage des charges et des bénéfices de la croissance est devenue plus inégalitaire qu’auparavant, puisqu’une partie de notre abondance matérielle va probablement être remise en cause dans les décennies à venir, nous allons devoir réapprendre ce qui était tenu par les auteurs classiques pour l’art politique par excellence : l’art de répartir équitablement entre petit nombre et grand nombre les richesses, les honneurs et le pouvoir.

L’intérêt général au-delà de la croissance

Ce texte vise donc à repolitiser un peu les choses. Si nos collectivités paraissent tellement attachées à la croissance économique, c’est notamment parce que cette dernière semble en mesure de répondre à des besoins politiques primordiaux : se garantir des dangers extérieurs et apaiser les tensions sociales. Croissance ou pas, ce sont des éléments de la vie collective à ne jamais perdre de vue.

Pour autant, force est de constater que la croissance n’est pas aujourd’hui à la hauteur de ses promesses. D’une part, la volonté de faire croître le PIB ne nous prépare pas spécialement aux défis internationaux que la France doit se tenir prête à relever. D’autre part, elle contribue à approfondir les divisions sociales plutôt qu’à les adoucir. Or, dans une conjoncture incertaine, il faudrait au contraire renforcer l’amitié entre concitoyens, car c’est un élément essentiel au bon fonctionnement du gouvernement républicain.

Faisons donc bon accueil aux remises en cause de notre obsession pour la croissance, car cette obsession ne nous a pas spécialement bien servis ces derniers temps. Si les débats autour de la décroissance nous aident à comprendre les limites politiques de la croissance économique, ce sera une excellente chose.

Manifestement, la conscience de cette réalité n’est pas encore tout à fait parvenue au sommet de l’État. Par exemple, quelle stratégie nous propose la Cour des comptes pour sortir de la crise actuelle ? Eh bien, le renforcement de la croissance du PIB et la « maîtrise » (c’est-à-dire la réduction) des dépenses publiques… Mais n’est-ce pas quelque peu antinomique en période de crise ? Et surtout, est-ce réellement dans l’intérêt de la France ? Au lieu de prendre cela pour acquis, il faudrait tâcher d’en discuter.

Dans chaque régime républicain, plusieurs points de vue s’affrontent publiquement sur ce qu’est ce fameux « intérêt général », puisque les différents groupes sociaux portent différentes revendications à son sujet. Toute la difficulté – et toute la grandeur – de l’action politique est justement de prendre en compte ces différentes perspectives afin de déterminer, de la manière la plus raisonnable possible, ce qui paraît le meilleur pour la cité.

L’obsession de la croissance nous a certainement fait un peu perdre de vue cette dimension démocratique et conflictuelle du régime républicain, ce qui a fait que les experts de l’augmentation du PIB ont eu tendance à prendre trop facilement le pas sur les citoyens dans les décisions collectives, avec comme conséquence la diffusion d’un sentiment de dépossession et d’impuissance. Or, dans la période agitée qui s’ouvre devant nous, il serait sage de chercher au contraire à remobiliser le corps civique français, car nous aurons besoin de toutes les lumières et de toutes les énergies.

En fin de compte, au-delà de la question des indicateurs, peut-être que ce qui se joue de plus élevé lorsque nous débattons aujourd’hui de croissance est le sens que nous voulons donner au régime républicain. Que signifie véritablement nous gouverner nous-mêmes ?

Un très grand merci à Maxence Brischoux, Marion Cohen, Nicolas d’Avout, Albert Dorval, Francois Geerolf, Laure Héraud et Emmanuel Pont qui ont eu la gentillesse de me faire des retours extrêmement utiles sur ce texte. Bien sûr, je garde l’entière responsabilité du contenu.

Ajout du 03/11/2021 : citation d’Antonin Pottier

[1] Les appels du type « (Nom, année, page) » dans le texte renvoient aux titres de la bibliographie.

[2] L’Union « œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive […] » (Traité de Lisbonne, 2007, article 2).

[3] Librement traduit : « With quantitative measurements especially, the definiteness of the result suggests, often misleadingly, a precision and simplicity in the outlines of the object measured ».

[4] Le Rapport sur le développement humain 2010 du Programme des Nations Unies pour le développement indiquait que, entre 1970 et 2010, la corrélation entre croissance économique et évolution des niveaux de santé et d’éducation était quasi-nulle. Précisément : « Ce que ce résultat montre, c’est l’absence de lien entre la variation des revenus (croissance) et la variation des composantes non monétaires du développement humain. Cela n’enlève rien au fait qu’il existe une corrélation positive et statistiquement significative entre le niveau des revenus et le niveau d’éducation et de santé » (PNUD, 2010, p. 58, original souligné).

[5] Entre 1991 et 2014 le taux de mortalité des femmes dû à la grossesse et à l’accouchement a doublé aux États-Unis.

[6] « La soutenabilité pose la question de savoir si le niveau actuel de bien-être pourra être si ce n’est augmenté, au moins maintenu, pour les générations à venir » (Stiglitz, Sen et Fitoussi, 2009, p. 18).

[7] « Parmi les nombreux indicateurs économiques imaginés comme alternative au PIB […], aucun ne s’est réellement imposé » (Jean-Marc Germain, INSEE Analyses, 08/10/2020). « Au niveau de l’Union européenne, le constat est le même. Le PIB reste au cœur de la coordination économique européenne […]. Les objectifs sociaux et de transition écologique sont au mieux seconds voire totalement absents du processus » (The other economy).

[8] Sans compter le financement des retraites et de la santé dans un pays qui vieillit, ce qui risque de peser sur le déficit public. « Nos grands défis de finances publiques, nous les réglerons par plus de croissance » (Emmanuel Macron, octobre 2021).

[9] Livre V, ch. 1, partie 1. Citation originale : « In ancient times the opulent and civilized found it difficult to defend themselves against the poor and barbarous nations. In modern times the poor and barbarous find it difficult to defend themselves against the opulent and civilized ».

[10] Comme il s’agit dans cette section de répartition, je mets de côté l’aspect démographique de la croissance. Cf. « […] la croissance comprend toujours une composante purement démographique et une composante proprement économique, qui seule permet l’amélioration des conditions de vie. Cette décomposition est trop souvent oubliée dans le débat public […] » (Piketty, 2013, p. 126).

[11] Voici d’autres sources. La croissance économique mondiale du début de notre ère à l’an 1700 : +0,1 % par an et même 0 en retranchant l’évolution démographique (Piketty, 2013, p. 127). La croissance du « produit matériel total » en France : +1,4 % par an sur la période 1815-1854, + 0,9 % par an pour la période 1860-1890 et +1,8 % par an pour la période 1890-1913 (Asselain, 1984, p. 130). Entre les années 1816 et 1913, la croissance démographique annuelle de la France n’a été, elle, que d’environ 0,3 %. Ensuite, d’après les données de l’INSEE, la croissance annuelle moyenne du PIB a été de 5,3 % entre 1950 à 1973, avec une croissance démographique moyenne légèrement inférieure à 1 %.

[12] « Economic growth is not the only thing that matters, but it does matter. In contrast to many of the other metrics on Our World in Data, economic growth does not matter for its own sake, but because rising prosperity is a means for many ends. It is because a person has more choices as their prosperity grows that economists care so much about growth » (Max Roser).

[13] « Sans augmentation du crédit, et donc de l’endettement des ménages, des entreprises et des pouvoirs publics, il n’y aurait eu pratiquement aucune croissance en France. On a donc fabriqué de la croissance simplement en dopant l’économie par le crédit » (Cohen et Buigues, 2014, p. 108).

[14] Voir le tableau des dépenses de consommation pré-engagée des ménages de l’INSEE.

[15] D’après les données de l’INSEE, la croissance totale du PIB a été en moyenne de 2,3 % par an entre 1974 et 2008, puis de 0,9 % par an entre 2008 et 2018.

Bibliographie

AGHION Philippe, Gilbert CETTE et Elie COHEN, Changer de modèle : De nouvelles idées pour une nouvelle croissance, Paris, Odile Jacob, 2015.

ARON Raymond, Mémoires : 50 ans de réflexion politique, Paris, Julliard, 1983.

ASSELAIN Jean-Charles, Histoire économique de la France: 1. De l’Ancien Régime à la Pre-mière Guerre mondiale, Paris, Seuil, 1984.

BATTISTELLA Dario, Paix et guerres au XXIe siècle, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 2011.

BOULO François, La ligne jaune, Bouzigues, Indigène éditions, 2019.

COHEN Élie et Pierre-André BUIGUES, Le décrochage industriel, Paris, Fayard, 2014.

HYPPOLITE Paul-Adrien, « Relocaliser – décarboner – rapatrier 1 : Relocaliser la production après la pandémie ? », Fondapol, septembre 2020, p. 1-72.

INSEE, Les revenus et le patrimoine des ménages, édition 2018 (FERRANTE Aline et Rosalinda SOLOTAREFF, « Entre 1998 et 2015, le patrimoine double, mais diminue pour les 20 % les moins dotés », p. 27-43).

INSEE, France, portrait social, édition 2019 (BRICE MANSENCAL Lucie, Patricia CROUTTE, Sandra HOIBIAN (coll. Victor PRIEUR), « En quarante ans : Plus de liberté, mais aussi plus d’inquiétude », p. 81-95).

LAURENT Éloi, Sortir de la croissance : Mode d’emploi, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2019.

KEYNES John Maynard, Les Conséquences économiques de la paix (suivi de Jacques BAINVILLE, Les Conséquences politiques de la paix), éd. et trad. David Todd, Paris, Gallimard, coll. Tel, 2002.

MACHIAVEL Nicolas, Discours sur la première décade de Tite-Live, trad. Alessandro Fontana et Xavier Tabet, Paris, Gallimard, coll. NRF, 2004.

PIKETTY Thomas, Le capital au XXIe siècle, Paris, Seuil, coll. Les livres du nouveau monde, 2013.

PNUD, « La vraie richesse des nations : Les chemins du développement humain », Rapport sur le développement humain, p. 1-260.

POTTIER Antonin, « Les nouveaux indicateurs de richesse modifieront-ils la croissance ? Les limites de la critique du PIB », Le Débat, no199, 2018/2, p. 147-156.

ROSANVALLON Pierre, La société des égaux, Paris, Seuil, coll. Les livres du nouveau monde, 2011.

SMIL Vaclav, Energy and Civilization: A History, Cambridge (MA), The MIT Press, 2018.

SMITH Adam, Enquête sur la nature et les causes de la Richesse des Nations (1776), trad. Paulette Taieb, Paris, PUF, 1995.

STIGLITZ Joseph E., Amartya SEN et Jean-Paul FITOUSSI, « Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social », 2009, p. 1-324.

VOOGDT Christophe (de), Histoire des Pays-Bas : Des origines à nos jours, Paris, Fayard, 2003.

ZANCARINI-FOURNEL Michelle et Christian DELACROIX, La France du temps présent, 1945-2005, Paris, Belin, 2014.